第1章:白樺とは何か

1.1 基本情報(分類、学名、特徴)

和名:白樺(しらかば)

学名:Betula platyphylla var. japonica

科名:カバノキ科

属名:カバノキ属

分類:落葉高木

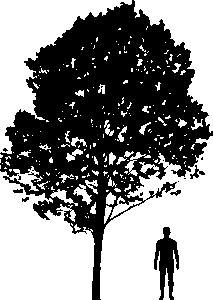

樹高:10~30m

白く滑らかな幹が特徴で、樹皮が薄く剥がれる性質を持ちます。

1.2 分布地域(日本および世界)

白樺(シラカンバ)は、冷涼な気候を好む落葉広葉樹であり、日本国内および世界中の寒冷地域に広く分布しています。

日本での分布

-

日本では本州中部以北〜北海道にかけて、標高の高い山岳地帯や高原、火山周辺などに自生しています。

-

特に志賀高原、八ヶ岳、十勝岳、阿寒湖周辺などでは天然林としての白樺林が多く見られます。

-

また、寒冷で日当たりの良い場所を好み、伐採後の再生や火山荒地への初期侵入種(パイオニア植物)としても知られています。

世界での分布

-

世界的にはシベリア、モンゴル、朝鮮半島北部、北欧(ノルウェー、スウェーデン、フィンランド)などに広く自生。

-

英語では「Silver Birch」や「White Birch」と呼ばれ、ロシアや北欧の国々の国樹としても扱われるほど、文化的・象徴的な存在となっています。

-

樹種としては「Betula platyphylla」や近縁の「Betula pendula(ヨーロッパシラカバ)」などが世界各地に分布。

1.3 他のカバノキ科の樹木との違い

白樺はカバノキ科(Betulaceae)カバノキ属に分類される樹木で、近縁種にダケカンバやウダイカンバなどがあります。それらと比較すると、以下のような特徴的な違いが見られます。

| 特徴 | 白樺(シラカンバ) | ダケカンバ | ウダイカンバ |

|---|---|---|---|

| 学名 | Betula platyphylla | Betula ermanii | Betula maximowicziana |

| 樹皮の色 | 鮮やかな白、平滑、薄くはがれる | 白〜やや褐色、縦に裂けやすい | 淡灰褐色〜銀灰色、ざらつく |

| 標高・分布 | 本州中部高地〜北海道 | 高山帯〜亜高山帯(より高所) | 本州北部〜中部(やや温暖な地域) |

| 葉の形 | 卵形で先が尖る | やや厚みがあり縁に浅い鋸歯 | 葉がやや大きく、鋸歯は細かい |

| 成長速度 | 比較的速い | やや遅め | 中庸 |

白樺の特徴的なポイント

-

幹が最も白く、遠目にもよく目立つ

-

樹皮が紙のように薄くはがれる性質(焚き付けなどに利用)

-

人工林や街路樹としても使いやすく、装飾性に優れる

一方で、ダケカンバやウダイカンバは、より寒冷または高標高に適応しており、白樺よりも野生的な環境に多く見られます。

第3章:人とのかかわり

3.1 北欧神話における白樺

北欧では白樺は「生命の樹」とも称され、再生や希望の象徴として神話や風習に深く根付いています。

春の訪れとともに芽吹く姿が新しい命の始まりを連想させるため、春の儀式や祭事でも重要な位置を占めてきました。

3.2 詩・文学・美術における白樺の表現

日本においても白樺は文化的シンボルとして愛されてきました。

特に明治末期から大正時代にかけての文学運動「白樺派」では、その清らかさ・明るさ・自然との一体感が理想とされ、グループの象徴としてその名が冠されました。

中心人物には志賀直哉、武者小路実篤、柳宗悦らが名を連ね、詩や小説、さらには美術や民藝運動の思想にも影響を与えました。

3.3 現代の人々との関わりと雑学

火起こしに使える自然の着火剤

白樺の樹皮にはベチュリンという油分が多く含まれており、濡れていても火がつくという驚くべき性質を持ちます。

そのため、アウトドアやブッシュクラフトの世界では天然のファイヤースターターとして知られ、登山者に重宝されています。

カヌーや器にもなる万能素材

白樺の樹皮は薄くて防水性に優れ、北米先住民や北欧の人々にとっては重要な生活資材でした。

カヌー、容器、屋根材、壁材などに加工される伝統技術「バーチバーククラフト」は、現代でも工芸品や文化継承の一部として受け継がれています。

第4章:白樺の利用と価値

4.1 木材としての利用(家具、工芸品など)

白樺の木材は明るい色調と緻密な質感を持ち、加工しやすい性質から家具材や内装材、工芸品として多く用いられています。

特に北欧デザインにおいては、白樺の優しい風合いがナチュラルな空間演出に貢献しています。

4.2 樹皮の利用(バーチ樹皮クラフト)

先述のように、白樺の樹皮は防水性・柔軟性・加工性に優れており、古代から現代にかけて多用途に活用されてきました。

-

北欧や北米の先住民によるカヌー・食器・収納箱

-

現代では民芸品・ランプシェード・アクセサリー素材などに利用

-

芯材に巻きつけて模様を彫る「バーチバークレリーフ」も人気

4.3 白樺樹液(ジュースや化粧品)の活用

春の雪解けの頃になると、白樺の幹からは自然に樹液(バーチサップ)がしみ出します。

この樹液にはミネラル、アミノ酸、糖類などが含まれ、ほんのりと甘く、飲料やスキンケア製品に利用されています。

-

ロシアやフィンランドでは春の健康飲料として伝統的に親しまれている

-

白樺ジュースとしてボトリング販売も行われている

-

化粧品には保湿・抗酸化成分として配合されることも

第5章:その他

5.1 なぜ白樺の樹皮は白いのか?

白樺の樹皮が白く見える主な理由は、「ベチュリン(betulin)」という天然化合物の存在によるものです。ベチュリンはトリテルペン類に属する白色のワックス状物質で、樹皮の表皮細胞に多く含まれています。

このベチュリンは光の反射率が高く、とくに紫外線(UV)を反射する性質を持つため、樹皮が銀白色や純白に見えるのです。

紫外線からの保護

白樺は北方の寒冷地や高地など、強い紫外線にさらされる環境に多く分布します。ベチュリンにより白くなった樹皮は、紫外線を反射することで木の内部の組織や成長層を守る役割を果たしています。これにより、白樺は厳しい自然環境にも適応することができます。

その他の役割

ベチュリンには紫外線の反射以外にも、抗菌性や防虫性があるとされ、白樺が病原菌や害虫からの被害を軽減する助けにもなっていると考えられています。こうした性質から、ベチュリンは医薬品や化粧品分野でも注目されています。

このように、白樺の白い樹皮は単なる外見上の美しさにとどまらず、生存戦略の一環として重要な機能を担っています。

5.2 病害虫の影響と対策

白樺は見た目の美しさや成長の速さから庭園樹や街路樹として人気がありますが、病害虫への抵抗性は比較的弱い樹種とされています。特にテッポウムシ(カミキリムシの幼虫)や各種菌類による病気には注意が必要です。

テッポウムシ(カミキリムシの幼虫)

テッポウムシは、白樺を加害する代表的な害虫です。これは主にシロスジカミキリ(Anoplophora malasiaca)などのカミキリムシの幼虫であり、幹や枝の内部に侵入して木材を食害します。

-

被害の特徴:

-

樹皮の表面に小さな穴(排出孔)が開く

-

木屑(フラス)や樹液が排出される

-

幹の内部が空洞化し、樹勢の衰えや枯死につながる

-

幹が折れやすくなる

-

-

対策:

-

穴を見つけたら針金や専用ノズルで殺虫剤を注入

-

成虫の発生期(5~8月)にフェロモントラップで捕殺

-

樹皮を定期的に点検し、被害初期での発見が重要

-

菌類による病気

白樺は湿気を好みますが、過湿状態や剪定時の傷口から菌類が侵入し、病気を引き起こすことがあります。特に代表的なのは以下の通りです:

-

うどんこ病:

-

葉に白い粉状のカビ(菌糸)が発生

-

光合成の妨げとなり、葉が変形・早期落葉することも

-

-

炭疽病(たんそびょう):

-

葉に黒褐色の斑点が現れ、やがて穴が開く

-

伝染性があり、風雨で周囲の木に広がる

-

-

幹腐病(かんぷびょう):

-

枝の付け根や傷口から感染し、内部が腐朽

-

外観ではわかりにくいが、進行すると倒木の危険も

-

-

対策:

-

剪定時期は冬季(休眠期)を選び、切り口は癒合剤で保護

-

落ち葉や病斑葉は速やかに回収・焼却

-

殺菌剤(ベンレート、ダコニールなど)を定期的に散布

-

コメント